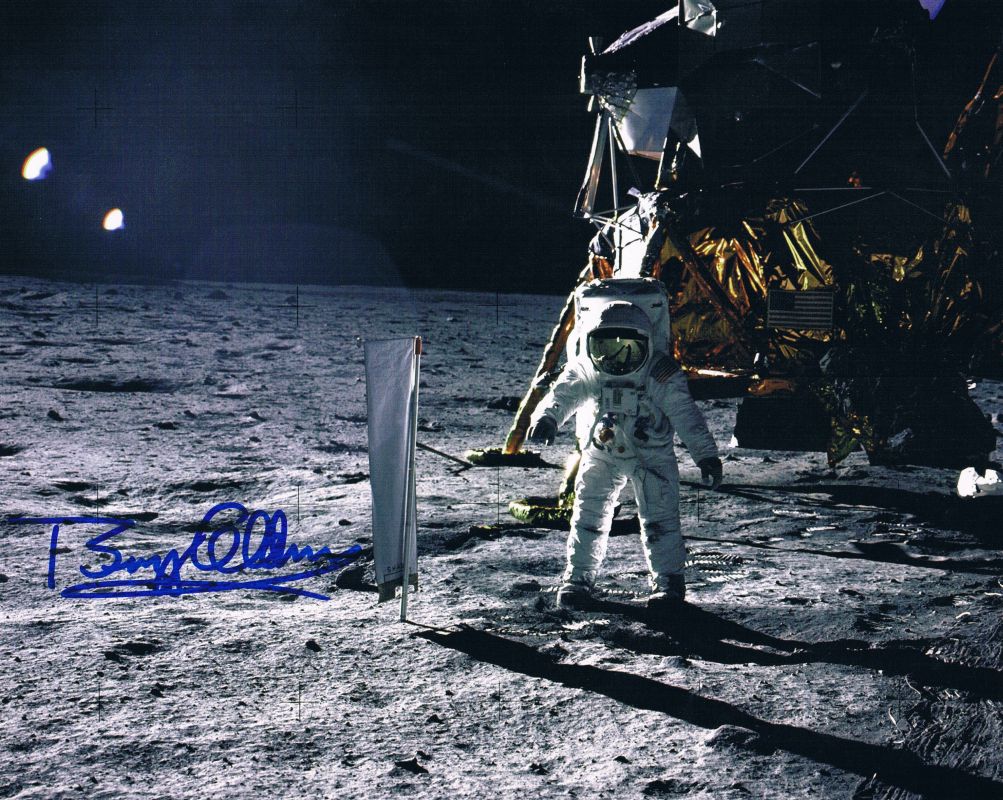

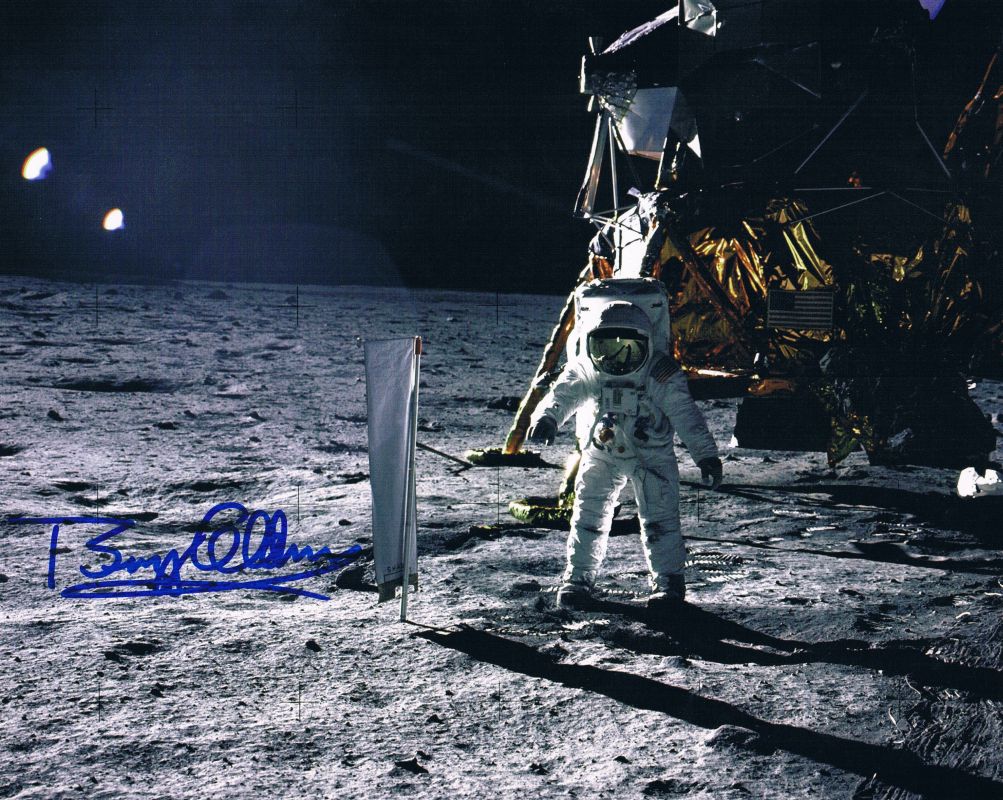

| Quelle | Sammlung Rolf Ramseier |

| Art | signiertes Foto¸ 20x25cm |

| Ort/Datum | Tranquility Base (Mondlandeplatz)¸ 20. Juli 1969 |

| Inhalt | Die Aufnahme zeigt den Astronauten Buzz Aldrin¸ der als 2. Mensch nach Neil Armstrong den Mond betreten hat¸ neben dem Sonnenwindsegel des Physikalischen Institut der Universität Bern auf der Mondoberfläche stehend. Da das Sonnenwindsegel während möglichst langer Zeit die Sonnenwindteilchen einfangen sollte¸ wurde es noch vor der US-amerikanischen Flagge aufgebaut¸ ein Vorzug der sich auszahlte¸ denn die beiden Astronauten hatten danach Probleme die US-Flagge aufzustellen und verloren so wichtige Zeit. Das Foto ist von Buzz Aldrin originalsigniert. |

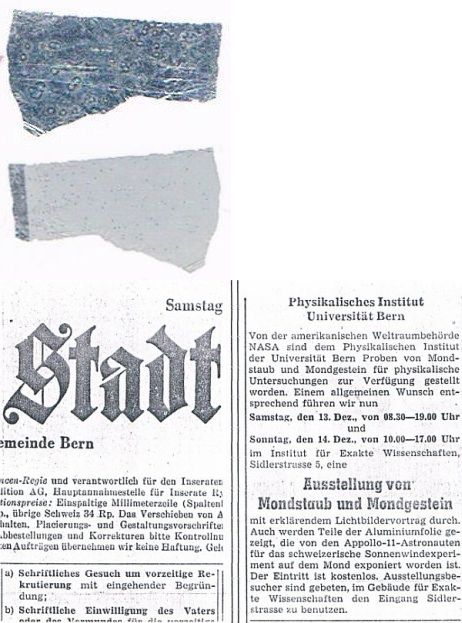

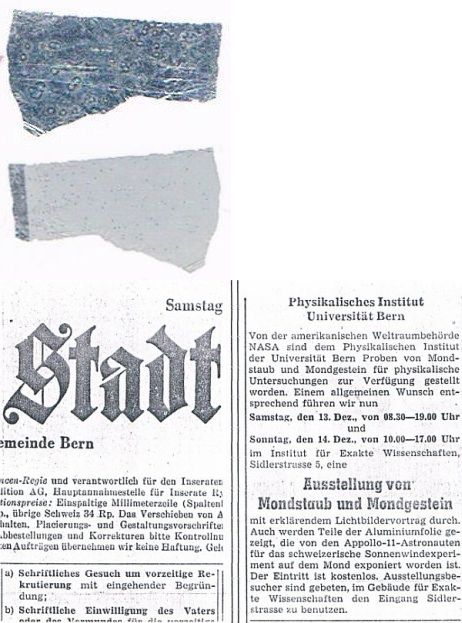

| Quelle | Sammlung Rolf Ramseier |

| Art | Folien-Fragment des Sonnenwindsegels¸ ca. 1x1¸8cm |

| Ort/Datum | Tranquility Base (Mondlandeplatz)¸ 20. Juli 1969 |

| Inhalt | Am Samstag und Sonntag den 13./14. Dezember 1969 wurden Teile der Aluminiumfolie des Sonnenwindsegels¸ das mit dem Flug von Apollo 11 zum Mond und wieder zurückgebracht wurde¸ nebst Mondstaub und Mondgestein am Physikalischen Institut der Universität Bern der Öffentlichkeit gezeigt. Interessiert und fasziniert fragte damals ein Mann¸ ob es sich dabei um die Originalfolie handle und ob er eventuell ein kleines Stück davon als Erinnerung haben könne – und erstaunlicherweise riss ihm ein¸ wohl über die ungewöhnliche Anfrage erstaunter und verdutzer Mitarbeiter des Institutes¸ ein kleines Folienteilchen heraus und überreichte es ihm. Ich habe das Fragment vor einigen Jahren direkt von diesem Mann erhalten¸ er halbierte sein Fragment und überreichte mir die andere¸ hier gezeigte Hälfte. Als Beweis der Echtheit überreichte er mir auch die Kopie des Zeitungsartikels von damals und ein Schreiben¸ indem er die genauen Umstände erläutert wie er das Fragment erhalten hat. Dies ist zwar kein Autogramm¸ aber ein historisch einzigartiges Stück Schweizer Geschichte¸ das gut und gerne 800¸000 km Reiseweg hinter sich hat (die direkte durchschnittliche Distanz zum Mond beträgt 384¸400 km). |

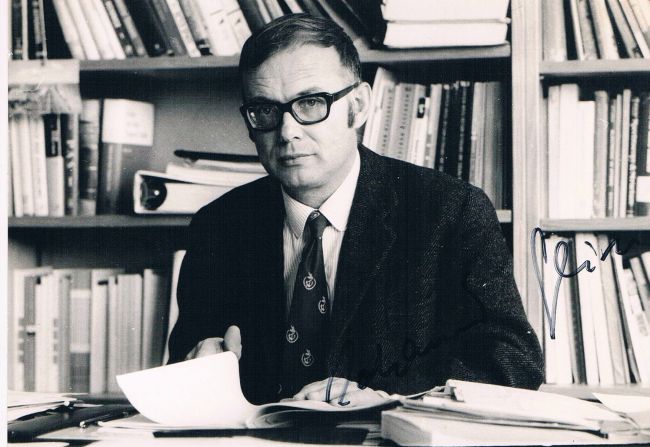

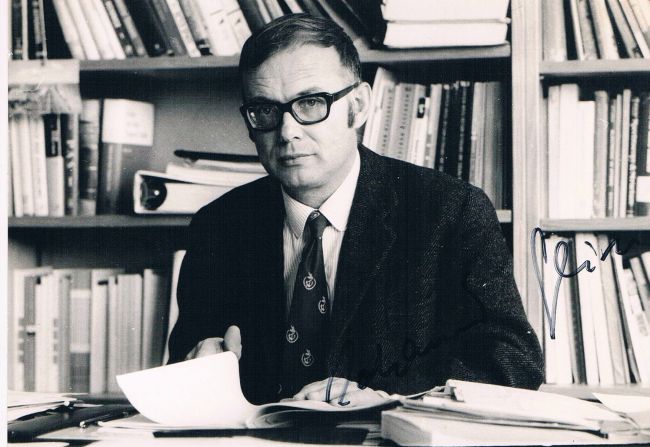

| Quelle | Sammlung Rolf Ramseier |

| Art | signiertes Foto¸ 10x15cm |

| Inhalt | Von Prof. Johannes Geiss originalsigniertes Foto. |

Die Schweiz bei der ersten Mondlandung 1969 auf dem Mond

Bei der ersten Mondlandung war auch die Universität Bern mit dem berühmt gewordenen Sonnenwind-Experiment (engl. Solar Wind Composition (SWC) Experiment) dabei: Kurz nach der Landung der Mondfähre wurde auf der Mondoberfläche eine Aluminiumfolie aufgespannt und der Sonne ausgesetzt. Während einer gewissen Zeit fing diese Folie die Partikel des Sonnenwindes ein (die Zusammensetzung der gesammelten Sonnenwind-Atome wurde später in den Labors des Physikalischen Instituts in Bern ausgewertet). Das Experiment wurde später bis Apollo 16 fortgesetzt, nur bei der letzten Mondlandung war es nicht mehr dabei. Die Universität Bern war schliesslich an insgesamt sechs Apollo-Missionen beteiligt (allerdings blieb bei Apollo 13 die Landung auf dem Mond aus, weil während des Fluges ein Sauerstofftank explodiert war - die Rettung der Astronauten hatte Vorrang).

Wie kam es zu dieser Mitarbeit der Berner? Schon Jahre vor der ersten Mondlandung begannen Wissenschafter, Vorschläge für wissenschaftliche Experimente für die geplante Mondfahrt zu machen. Die Berner Physiker Johannes Geiss, Peter Eberhardt und Peter Signer (dieser arbeitete damals in den USA, später wurde er Professor an der ETH Zürich) schlugen nach eingehender Beratung eben das Sonnenwind-Experiment vor. „Von der Sonne strömen fortwährend Ionen und Elektronen mit einer Geschwindigkeit von über 1 Million km/Std. ins Weltall. Dieser Sonnenwind kommt auf der Erde nicht an, da er von der Atmosphäre und von der Magnetosphäre gebremst und abgelenkt wird. Unverfälschte Ergebnisse über den Sonnenwind sind nur im freien Raum oder dann auf einem Himmelskörper zu erhalten, der, wie der Mond, praktisch keine Atmosphäre besitzt.“

Im Herbst 1965 kamen NASA-Experten, darunter der Astronaut Don Lind, nach Bern, um den Berner Experiment-Vorschlag näher unter die Lupe zu nehmen. „Inzwischen waren Vorarbeiten und Tests, bei denen sich die damaligen Studenten Fritz Bühler und Jürg Meister bewährten, in vollem Gange. Wichtige Fragen waren aber noch zu klären: Wie liess sich die Aufstellung des ,Sonnenwindsegels‘ auf dem Mond verwirklichen? Konnte der Sonnenwind die Mondoberfläche überhaupt erreichen? Mit den damaligen beschränkten Kenntnissen über die Dichte der Mondatmosphäre oder die Stärke des dortigen Magnetfeldes war diese Frage nicht eindeutig zu beantworten.“

Entscheidend wurde das Jahr 1967: Damals nahm Geiss an einem NASA-Meeting in Kalifornien teil, bei dem die zukünftigen Landeplätze auf dem Mond ausgewählt und die Exkursionen und wissenschaftlichen Tätigkeiten der Astronauten im einzelnen festgelegt wurden. Bei diesem Meeting wurde das Schweizer „Sonnenwindsegel“ gesamthaft ins Programm aufgenommen. Akzeptiert wurde auch der Berner Vorschlag, sich an den Untersuchungen von Mondgestein zu beteiligen und insbesondere Altersbestimmungen und andere Isotopenuntersuchungen vorzunehmen. An diesem Meeting wurde allerdings keineswegs zugesagt, dass das Berner Sonnenwind-Experiment gleich bei der ersten Mondlandung zum Zuge kommen würde - dieser Beschluss fiel erst Ende 1968. Geiss weilte damals im Rahmen eines Sabbaticals während neun Monaten in Houston. Er konnte mitverfolgen, wie das Mondlandeprogramm von den Astronauten Neil Armstrong und Edwin Aldrin auf der Erde so eingeübt wurde, bis alle Griffe automatisch abliefen: Geübt wurden das Ein- und Aussteigen, die Bewegung in der Schwerelosigkeit, die Arbeit im Raumschiff und später in der Landefähre, das Aufstellen des „Sonnenwindsegels“, das Einsammeln von Mondgestein und das Schlafen. „Jeder Handgriff musste simuliert werden, um einen realistischen Zeitplan aufstellen zu können. Wie bei der Pilotenausbildung wird viel Wert auf die richtige Reaktion bei Zwischenfällen und Pannen gelegt.“

Nun - die Mondlandung gelang, und das erfolgreiche Sonnenwind-Experiment verschaffte den Berner Physikern damals eine unglaubliche Popularität: Kaum eine Zeitschrift und kaum ein TV-Sender, die nicht darüber berichtet hätten.

Das Schweizer Sonnenwind-Experiment war nicht nur publizistisch, sondern auch wissenschaftlich ein voller Erfolg. Dies wird insbesondere im Ausland anerkannt. „Die Resultate über die Isotopenzusammensetzung der Edelgase finden bis heute Verwendung auf dem Gebiet der Sonnenphysik und bei Fragen über die Bildung der Planeten, der Astrophysik bis hin zur Kosmologie. Die wissenschaftlichen Ziele sind vollständig erreicht worden.“

Während das „Sonnenwindsegel“ der Erforschung der Sonne und ihrer zeitlichen Entwicklung galt, dienten die meisten anderen Apollo-Experimente und die Analysen an Mondproben der Mondforschung. Auch hierzu hat die Universität Bern (das Physikalische Institut und die Chemischen Institute) wichtige Beiträge geleistet. „Wir kennen heute die geologische Frühgeschichte des Mondes besser als diejenige der Erde. Wir wissen, dass als Folge der geringeren Grösse des Mondes dieser seit mehr als zwei Milliarden Jahren geologisch praktisch inaktiv ist.“

Des weiteren hat sich gezeigt, dass es auf dem Mond sehr wenig Wasser gibt, wenn überhaupt. Die langgestreckten Rillen auf dem Mond, die mit einfachen Teleskopen von der Erde aus gut beobachtet werden können, sind nicht, wie vor den Apollo-Landungen vielfach vermutet, durch Wasserläufe einer früheren Epoche entstanden, sondern wahrscheinlich durch Lavaflüsse. Auch in dieser Hinsicht unterscheidet sich der Mond vom Mars. Die Evidenz für vergangene Wasser-Flüsse ist auf dem roten Planeten recht überzeugend.“

Johannes Geiss selber sieht sich als „Quereinsteiger“ in die Weltraumforschung; er kam nämlich von der Geochronologie, Geophysik und Meteoritenforschung her. Schon vor der ersten Mondlandung wurden am Physikalischen Institut eine Reihe von Dissertationen über Alter, Herkunft und Strahlungsgeschichte der Meteoriten geschrieben, die in der ganzen Welt Anerkennung fanden. Dabei erwähnt Geiss einen Doktoranden, der eine „vorzügliche Dissertation“ über die Wirkung der Kosmischen Strahlung auf Meteorite geschrieben hat. Sein Name: Arthur Liener, bis Ende 1997 Generalstabschef der Schweizer Armee. Meteorite und Kometen sind die wichtigsten Objekte, wenn es um Fragen der Entstehung des Sonnensystems geht.

Johannes Geiss

Johannes Geiss, am 4. September 1926 in Pommern geboren, hat in Göttingen Physik studiert und 1953 als Experimentalphysiker promoviert. Zwischen 1953 und 1958 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten von Chicago und Bern, 1957 habilitierte er sich in Bern. Nach einer Professur für Ozeanwissenschaften an der Universität Miami wurde er 1960 in Bern zum Extraordinarius gewählt und 1964 zum Ordinarius ernannt.

Nach dem Tode von Prof. F. G. Houtermans 1966 bis zu seiner eigenen Emeritierung im Herbst 1991 war Geiss Direktor des Physikalischen Instituts der Universität Bern. Während rund vier Jahrzehnten hat er die Entwicklung der Weltraumforschung und der Weltraumfahrt an verantwortlicher Stelle bewusst miterlebt und mitgestaltet. Als Leiter des Berner Teams war er im Apollo-Programm der amerikanischen Weltraumbehörde NASA engagiert. In den darauf folgenden Jahren hat sich das Physikalische Institut an weiteren Projekten der NASA und der europäischen Weltraumbehörde ESA (Missionen GEOS, ISEE, Giotto, Ulysses, SOHO) aktiv beteiligt.

Heute gilt Geiss als Doyen der Weltraumforschung in der Schweiz; er hat beim Aufbau der europäischen Weltraumforschung eine wichtige, auch im Ausland anerkannte Rolle gespielt.

Seit dem Frühjahr 1995 leitet Johannes Geiss zusammen mit dem Schweden Bengt Hultqvist das International Space Science Institute (ISSI) in Bern, das auf Initiative von Wissenschaftern von vier Schweizer Universitäten sowie Schweizer Industrie- und Bundesvertretern hin entstanden ist. Am ISSI arbeiten viele internationale Arbeitsgruppen, die europäische, amerikanische, russische und japanische Weltraumdaten miteinander vergleichen und dadurch zu einer tieferen Interpretation kommen.

Quelle Biografie:

| Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Gespräch mit Prof. Johannes Geiss, dem Doyen einer wichtigen Forschungsrichtung in der Schweiz aus Unipress 96 der Univeristät Bern. |